【連載】CS向上を科学する【CS向上を科学する:第128回】人材採用プロセスを事前期待でモデル化する公開日:2025.08.22

松井サービスコンサルティング

代表/サービスサイエンティスト

松井 拓己

かつて「人材を選ぶ」立場にあった企業は、今や「人材に選ばれる」ための戦略が喫緊の課題となっています。しかし実際のところ採用活動は、求職者の「事前期待」を捉えずに、一律な説明や選考プロセスになっており、求職者から見て印象が薄いことが少なくありません。熱心に様々な施策を打ち出していても、やはり「事前期待」を捉えていないために、空振りの多い闇雲な採用活動になっていることもしばしば。その結果、入社後のミスマッチや早期離職につながる「期待外れ」のギャップが表面化しています。

今こそ、求職者の「事前期待の的」を見定めて、採用活動における体験価値を高め、求職者の志望度やロイヤルティを高めるべきです。これまで当連載で紹介してきた理論を、採用活動に応用して成果を生む企業が出てきました。期待に合致していない部分は削り、期待の的に目掛けて採用活動の体験価値を高めることで、未来を担う人材から選ばれるための採用を強化していくのです。

「事前期待」を採用活動に実装する

当連載で常に中心に取り上げてきた「事前期待」とは、顧客が商品やサービスを利用する前に抱く願望や要望の総体です。サービスが「顧客の事前期待に適合するもの」でなければ、たとえ顧客のためにしたことであっても「余計なお世話や無意味行為、迷惑行為」となると定義しています。これを採用活動に当てはめると、「求職者が」企業に応募する前、選考プロセス中、そして入社前に抱く、その企業や仕事に対する期待や願望を指します。「期待に合わなければ無意味行為になってしまう」という点は、採用においても同様でしょう。例えば、じっくり企業を選びたい求職者に対して早々に内定を出して内諾を迫ったり、キャリアアップ志向の求職者に安定性ばかりを強調したりするケースがこれに当たります。企業が良かれと思って提供する採用情報や選考体験が、求職者の事前期待に合致していなければ、それは効果を生まず、むしろ負の印象を与えかねません。

求職者が抱く事前期待は多岐にわたります。これを明確に捉え、採用プロセスに活かすために、まず事前期待を体系的に理解しましょう。事前期待を、以下の4種類に当てはめて考えてみます。

- 共通的な事前期待

これは、求職者全員が企業に抱く基本的な期待です。例えば「給与や福利厚生が適切であること」「ハラスメントがないこと」。これらは十分に取り組まれている企業が多いことでしょう。

求職者から選ばれるために意識すべきは、次の「個別的な事前期待」以降の3つです。 - 個別的な事前期待

これは、求職者一人ひとりの個性や価値観によって異なる期待です。例えば、「特定の技術領域で専門性を深めたい」「ワークライフバランスを重視したい」。これらを把握したら、画一的な説明だけではなく、個別の事前期待に合わせて社員との個別面談を設けたり、関連するキャリアパスの事例を提示するなど、個々の求職者に響く情報提供や対話が重要です。 - 状況で変化する事前期待

同じ求職者であっても、選考のフェーズや自身の状況によって変化する期待がこちらです。選考が進む中で、様々な疑問や不安が生じることでしょう。単なる合否連絡だけでなく、定期的に「今の状況で何か困っていることはないか」「新たに知りたい情報は何か」といった対話の機会を設けるなど、各選考ステップで求職者の状況に応じた対応を設計することが求められます。 - 潜在的な事前期待

求職者自身も明確に意識していない、あるいは言語化できていない事前期待もあります。例えば「自分の仕事が社会にどう役立つのか実感したい」「困難を乗り越える中で、人として成長したい」。これに対しては、企業側が実際にあった社内のチャレンジ事例や活躍している人材の「ストーリー」を共有したり、実際の業務を体験するインターンシップの機会を提供するのも有効です。こういった経験を通して、潜在的な事前期待が顕在化し、その企業への志望度が高まります。

人材採用の「事前期待の的」をモデル化する

ただし、あらゆる期待に対応しようとしては無理が生じてしまいます。そこで、「事前期待の的」をモデル化して、効果的な採用プロセスをモデル化することが重要です。

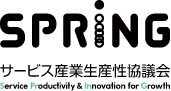

ステップ1:事前期待の分類軸を挙げる

ここでは、求職者のどのような事前期待の違いに着目するか、多様な事前期待をリストアップします。「なるべく早く内定がほしい ⇔ じっくりと相互理解をしたうえで内定がほしい」「給与を重視したい ⇔ 成長機会を重視したい」などなど、できるだけたくさん挙げてみましょう。100個以上挙がるケースもあります。

ステップ2:候補の中から3本選ぶ

リストアップされた候補の中から、採用活動の目的と課題に最も合致する3つの軸を選定します。

ステップ3:的を見定める

選んだ3つの軸で分けられた8タイプの中から、積極的に応えるべき事前期待タイプに◎や〇、対応に注意が必要なタイプには△、そして無理に応えるべきではないタイプに×といった具合にターゲットを明確にします。

こうして事前期待の的をモデル化すると、図のようになります。ただしこれは、一般論としてのサンプルなので、皆さんの会社でこれを実践する場合には、求職者が「他社ではなく、この会社で働きたい」と思えるような事前期待を的にする必要があります。

こうして事前期待の的をモデル化すれば、採用活動の各プロセスで、求職者の事前期待タイプに合わせて提供する情報やコミュニケーションのスタイルを変えることが可能になります。これにより、求職者は「この会社は自分を理解し、尊重してくれている」と感じ、企業に対する熱量が高まることでしょう。

ただし、採用活動は、単に人材を「採用」して終わりではありません。入社後に彼らが最大限に活躍し、企業に貢献し続けるためには、採用プロセスを通して求職者の事前期待に応えるだけでなく、適切な事前期待の形成を促す工夫が必要です。そこで次回は、採用プロセスを通した事前期待形成に着目します。

みなさまの声をお待ちしています

いつもコラムをご覧いただき、ありがとうございます。

今後、皆さまの関心やお悩みにさらに寄り添った内容をお届けしていきたいと考えています。

「こんなテーマを取り上げてほしい」「相談したい」「コラムの感想を伝えたい」など、

皆さまの声をぜひお寄せください。現場での気づきや課題感も大歓迎です。

▼ご意見・ご感想はこちら

https://forms.office.com/r/R4h9dZETrE

松井氏が講師を務めるイベント情報

| 「サービスとCSの本質を科学する」セミナー ~リ・プロデュースとステージアップ~(9/5(金)・12/9(火)開催) |

サービスやCSを「リ・プロデュース」し、新たな価値を生み出しませんか?

これまで築き上げてきたサービス事業やCS活動をステージアップするために、シンプルな理論と手法を用いて、付加価値型のサービスをモデル化します。また、取り組みの道しるべとして、6つの壁(顧客不在、建前、闇雲、実行、継続、情熱の壁)についてもお話します。

▼セミナーの詳細・お申込みこちら

https://www.jpc-net.jp/seminar/detail/007245.html

| 【1日で学ぶ!5つのフレームワーク】 サービスサイエンス実践セミナー ~サービスとCSの本質を科学する~ (9/22(月)・2/10(火)開催) |

300社以上が活用する「サービスとCSの本質論と実践手法」を通じて、属人的な経験や場当たり的な手法に頼らず、どの企業でも再現性のあるサービスサイエンスを実践いただきます。サービスサイエンスの「5つのフレームワーク」を実際に活用しながら、自社のサービスビジネスや、CS・CXの伸びしろを見出していただきます。

▼セミナーの詳細・お申込みこちら

https://www.jpc-net.jp/seminar/detail/007313.html

<筆者プロフィール>

松井 拓己

(Takumi Matsui)

松井サービスコンサルティング

代表

サービス改革コンサルタント

サービスサイエンティスト

サービス改革の専門家として、業種を問わず数々の企業の支援実績を有する。国や自治体、業界団体の支援や外部委員も兼務。サービスに関する講演や研修、記事連載、研究会のコーディネーターも務める。岐阜県出身。株式会社ブリヂストンで事業開発プロジェクトリーダー、ワクコンサルティング株式会社の副社長およびサービス改革チームリーダーに従事した後、松井サービスコンサルティングの代表を務める。

著書:価値共創のサービスイノベーション実践論(生産性出版)、日本の優れたサービス2~6つの壁を乗り越える変革力~(生産性出版) ほか

▼ホームページURL/サービスサイエンスのご紹介

http://www.service-kaikaku.jp/